|

Molti filosofi e poeti hanno spesso scelto l’ombra per indicare l’illusorietà e l’inconsistenza. Dal punto di vista fisico invece l’ombra risulta necessaria alla percezione visiva delle cose del mondo così quanto la luce. Vero è che tutto ciò che noi vediamo lo vediamo in presenza di particolari condizioni di luce e di ombra percependo non soltanto la parte illuminata delle cose ma anche la loro ombra. L’ombra infatti definisce gli oggetti, consentendo al nostro sistema visivo di collocare nello spazio la terza dimensione. Il movimento delle ombre che, allungandosi e ritirandosi, cambiando direzione e dimensione, comunica di per se il senso dello trascorrere del tempo rimandandoci, sensorialmente parlando, al prima e al poi di una sensazione. Questa relazione non è sfuggita all’uomo che, fin dalle epoche più antiche e pressoché in tutte le civiltà, ha sfruttato questa sequenza temporale nella quale avvengono le mutazioni perfezionandola nell’arte di leggere il tempo.

Egli misurò l’ombra della piramide nell’esatto istante in cui l’ombra di un corpo umano era esattamente uguale alla sua altezza e ne ricavò una proporzione, di disamante semplicità, che permette di calcolare l’altezza della piramide. La proporzione h : l = x : l’ è valida anche nel caso in cui altezza del corpo e lunghezza dell’ombra non corrispondono e permette di arrivare alla soluzione:

X = h/l x l’

Per comprendere in modo particolare lo

sfruttamento dell’ombra

per la misura del tempo e in particolare il funzionamento di un

orologio solare

dobbiamo percorrere passo dopo passo le modifiche e i perfezionamenti che questo

strumento a subito nei secoli sfruttando le conoscenze che l’uomo

progressivamente acquisiva.

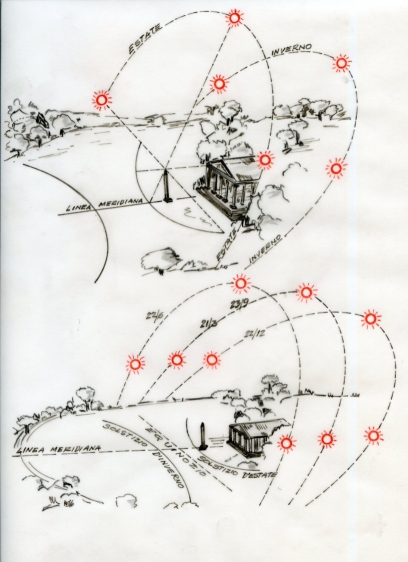

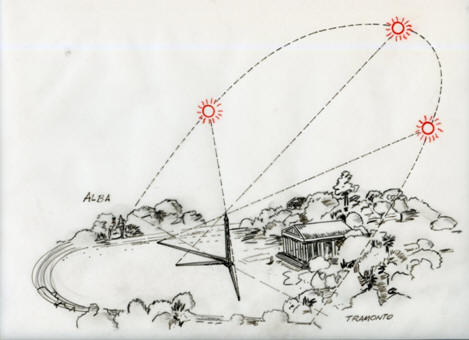

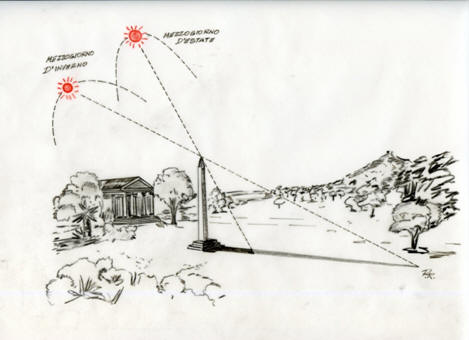

Come punto di partenza pensiamo ad un corpo verticale alto e stretto posto su un piano orizzontale. Tale corpo potrebbe essere un bastone piantato nel terreno, un totem oppure un monolite o, ancor meglio, un obelisco esposto in uno spazio ben soleggiato. L’ombra dell’obelisco, durante il trascorrere del giorno, disegna sul terreno circostante una figura di una certa regolarità e soprattutto ciclicità. Nel corso della giornata l’ombra, mantenendosi sempre opposta al Sole, all’alba sarà lunga e continuando a girare si accorcerà fino al suo minimo per poi, sempre girando, tornare ad allungarsi fino a raggiungere al tramonto nuovamente il suo massimo di lunghezza. Durante questo cammino all’estremità dell’ombra possiamo fissare un punto particolare al momento in cui l’ombra è al suo minimo corrispondente al momento in cui il Sole si trova nella posizione più alta nel cielo ed esattamente a metà del suo percorso diurno.

La linea

che congiunge la base dell’obelisco con il punto appena individuato divide il

percorso dell’ombra

in due parti perfettamente speculari e viene denominata

linea mediana. Questo termine

scientifico viene usato per indicare la proiezione sulla Terra del

meridiano locale,

ossi Quando il Sole nel suo percorso da Est a Ovest passa sul meridiano locale è alla metà del suo giornaliero percorso che corrisponde al momento del mezzogiorno locale vero momento in cui l’ombra copre esattamente la linea meridiana.

In questo caso la

linea meridiana

corrisponde alla direzione Nord – Sud che è nel ciclo giornaliero

l’indicazione temporale più importante dello strumento “meridiana” dal

quale ne prende il nome. Se l’ombra

dell’obelisco viene osservata per diversi giorni si evidenzierà un altro

importante movimento del Sole

che è complementare a quello diurno. Prendendo come riferimento ancora l’ombra

del mezzogiorno vero locale

(mediana) potremmo osservare come essa, conservando la stessa direzione, varia

in dimensione. Giorno dopo giorno l’ombra

si allunga o si accorcia a seconda della

stagione. In estate quando Gli estremi tra cui oscilla l’ombra del mezzogiorno e delle altre ore diurne costituiscono due importanti punti di orientamento temporale rappresentando essi rispettivamente il mezzogiorno del solstizio invernale (l’ombra più lunga) e il mezzogiorno del solstizio estivo (l’ombra più corta). In questo modo l’ombra dell’obelisco acquista l’ulteriore funzione di calendario indicando oltre alle ore diurne anche la stagione. Dalla direzione dell’ombra ricaviamo le ore mentre dalla sua dimensione rileviamo la stagione dell’anno. La linea che congiunge tutti i punti diurni di ombra corta nel giorno del solstizio estivo come pure la linea che congiunge tutti i punti diurni di ombra lunga nel giorno del solstizio invernale descrive un’iperbole rispettivamente distante e vicina al basamento verticale dell’obelisco.

Con questi pochi riferimenti, presi semplicemente dal percorso dell’ombra, possiamo delineare un quadrante solare contenente le ore del giorno collocate simmetricamente alla linea mediana, le linee dei mesi che corrispondono alle linee zodiacali, le linee solstiziali e infine la linea equinoziale. In sostanza possiamo affermare che un quadrante solare altro non è che un disegno fatto dal Sole che ne traccia le linee trasformando la staticità dell’obelisco (gnomone) in mobile ombra la cui sommità funge da indice. Naturalmente ogni quadrante o orologio solare possiede un suo carattere, una sua anima essendo esso unico, inamovibile e insostituibile, con un destino legato ad un luogo e alla sua storia perché destinato alla propria rovina nel momento e nel posto stesso in cui è nato.

|

a quell’immaginario circolo che passando attraverso i

a quell’immaginario circolo che passando attraverso i